12月13日,我在木心美术馆待了一下午。

我记得那天,天气有些阴沉,偶尔能感受到落在脸颊上的雨滴。下午两点许,参加“桐乡文化之旅”采风的一行二十余人,乘着观光车在乌镇西栅景区停下,接着,我们开始自由活动。

其实早一个月前,我便来过乌镇,关于它的记忆尚且新鲜。只是上次的旅程落下了遗憾,原本计划要去的木心美术馆,因周一闭馆的缘故未能成行。我以为这个遗憾,日后很长一段时间都无法弥补,没想到过了一个月,我又站在了西栅的入口处。

大概冥冥之中,我与木心美术馆有缘。

一

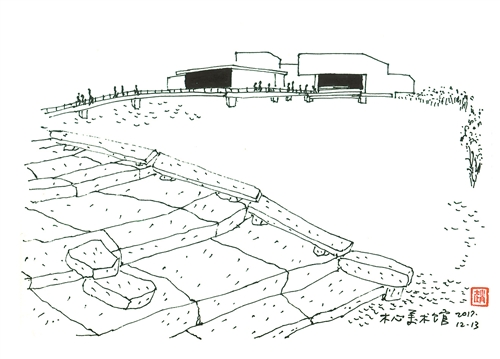

进入木心美术馆,需要经过一座曲折的桥。桥对面,是一个个方形“盒子”,“盒子”高低错落拼在一起,构成了美术馆的本体,它被水包围着。

“风啊、水啊、一顶桥。”木心晚年谵妄之际,看了美术馆的草图,留下这样一句话。多年以后,我作为造访的游人,似乎体会到这句话的诗意:南国之风、古镇之水,过了桥,就通向木心的心灵世界。

美术馆的序厅,有九台放映机,播放着三组关于木心的影像。影像的素材,来自于1994年,木心在美国为学生们上世界文学史最后一课;以及2010年,蒂姆·斯坦伯格等人在乌镇晚晴小筑,为木心拍摄的访谈。

视频中,中年与老年的木心交替出现,“他们”聊绘画,聊音乐,还有聊文学。时不时,一些老照片插播进来,其中有一张,记录了木心最为经典的形象——他身穿黑色风衣,戴黑色礼帽,拄着把长柄黑伞,站在雪地上,像个巴黎老电影里走出来的绅士。

艺术家擅长造型事物,也擅长造型自己。鲁迅先生貌不惊人,刻意蓄两撇“一”字胡,示人以刚直。木心的身体里则流淌着文艺复兴时期的浪漫血液,他爱体面,戴礼帽,或许是为了展示脱帽致意时的那份优雅。上个月,路过晚晴小筑——如今的木心故居纪念馆,我见门牌上刻着一顶礼帽,下刻“木心”两字,不禁莞尔,礼帽已然成为了木心的标识。

我安静地看完三组影像,摘下耳机,听到一旁的工作人员提醒游客,不能翻拍这些视频。

“我能上网找到这些视频吗?”我询问工作人员。

“不能。”她回答。

“有没有刻录的CD盘出售呢?”

她摇头。我便不再追问下去。

二

最初认识木心,是通过《文学回忆录》。

去年底,我在Kindle(亚马逊电子阅读器)上购买了《文学回忆录》。这本书成了我的睡前读物,每晚不定时看一点,困了便放下,感觉在文学的氛围里沉沉睡去。如此陆陆续续小半年,才把这本四十万字的著作全部读完。

作为一个中文系毕业的学生,我发自内心地喜爱《文学回忆录》。记得大学时,上文学史课,老师们多照本宣科,讲述作家生平、创作,作品的思想内涵与艺术价值。可一旦讲课内容触及到研究领域,他们会兴致勃发,把严肃的书本丢在一旁,滔滔不绝地说开去,时不时蹦出些“金句”,引得课堂满是笑声。

《文学回忆录》仿佛把我带回了当年的课堂,只是讲台上的老师换作了这个叫木心的老头儿。

老头心很大,从文学的源头,希腊神话、《诗经》开讲,由古及今,浩浩荡荡两千多年,直讲到二十世纪魔幻现实主义才作罢,谓之一场“文学的远征”。

这是个有趣的老头,话语中藏着诗歌般跳跃的灵性,“《红楼梦》中的诗,如水草。取出水,即不好。放在水中,好看”。

他时而深情,借着莎士比亚发出感叹,“人世真没意思,因为真没意思,艺术才有意思”;又时而刻薄,“与鲁迅同时代的,郁达夫学卢梭,郭沫若学歌德,茅盾学左拉,巴金学罗曼·罗兰——学得怎样?第一心不诚,第二才不足”。

他平视所有文学巨擘,倒像个朋友一样,把他们引出来,向底下观众介绍,这是陶渊明,这是尼采,这是卡夫卡,对他们品头论足一番,借此抒发自己的艺术观点,大家都尽兴了,再谢幕。

木心以“酒神精神”讲文学史,这是我最为敬佩的。中文系学生,最不缺书单,却常对大部头经典充满畏惧而趑趄不前。木心这时在背后推你一把,然后告诉你,去吧,艺术里有你想要的自由。

等你真正跳进去了,就没什么好怕的了。

三

参观美术馆,重头戏在于看美术作品展。

展厅的墙上贴着一句诗:“早晨走进画室,画儿们齐声高叫,先生画得真好。”

木心的微型风景画很有特点,此前我从未见过有类似风格的作品:一张细长的纸条上,用彩墨绘制山水,凑近细看,山的轮廓、树枝的纹理,以及天空中的一轮弯月,都清晰可见。

“文革”期间,木心在上海一座小屋里,用“转印法”绘制了五十幅微型画。1977年他被平反,即邀请了画家们前来观看,不被众人理解。五年后,木心带着他的小画飞往美国。

在纽约,木心遇到了陈丹青,两个人一见如故,密集地剧谈痛聊。陈丹青看了这批小画,评价说,画背后的图像记忆来自北宋,又有达·芬奇的影子,追求精微广大的景观。木心听后非常惊喜,说:“哎呀,被你看出来了。”

我是美术的门外汉,在画前伫立良久,企图拼命看出些什么,终究毫无头绪,只是隐约觉得,画中的风景,并不在自然中真实存在,而是木心脑中的景象。

木心曾把世间所有艺术家分为两类:形相与灵智。“形相家”,重现象、外形,单纯对自然进行描摹,无所谓思想深意或诗意。绘画上,如梵高;音乐上,如德彪西、施特劳斯;湖畔诗人华兹华斯、威廉·柯珀等人,都属于形相型艺术家。

灵智型艺术家,好思考,有超时空的感受,但往往特立独行,挟灵智以令众生,如哲学家尼采、音乐家瓦格纳。文艺复兴三杰,拉斐尔是形相的,达·芬奇是灵智的,米开朗琪罗两者兼得。

最高贵伟大的艺术,是灵智与形相的浑然合一,两者趋于顶端,也很伟大。

木心应属于灵智型艺术家,他画山水,画风,用抽象的手法来表现诗意。我们可以从这些画中,一眼就看到他的野心。

木心对艺术家的这般分类,我以为妙绝。联想到自己的生活中,我也可以把身边的作者分为两类:形相型作者,对现实有敏锐的洞察力,刻画事物入木三分;灵智型作者,光凭才华就能写出一篇好文章,且才气源源不断涌出来。

写到这里,我想自问,我是属于哪种作者?我倒想学会细腻地观察自然,也想从灵智那里分一杯羹。

很可惜,我什么都不是。

四

美术馆的一层有个旋转楼梯,通向地下层的特展区。

特展区有主题,其一是《圣经和木心》。十二个展示柜围成一圈,展示清末民初以来《圣经》的中译本。不知是否是策展人有意为之,几乎所有的《圣经》都翻在《新约·马太福音》的起始章。

木心不信宗教,却在艺术上推崇耶稣,力主《新约》的文学性、思想性胜过《旧约》。《文学回忆录》中,他讲到,“《新约》弥漫着耶稣的伟大人格。他的气质、他的性情、他博大的襟怀、他强烈的热情,感动了全世界”;他还不止一次地提出,“耶稣是集中的艺术家。艺术家是分散的耶稣”。《琼美卡随想录》中《嗻语》一篇,他赞美道:“睿智的耶稣,俊美的耶稣,我爱他爱得老是忘了他是众人的耶稣。”

文学史家朱维之曾形象地把希腊文化和希伯来文化,比作是哺育西方文学成长的两个乳房。自诩“一半东方,一半西方”的木心,无疑在《圣经》里汲取了大量养分。

另一个特展,名为“木心的讲述:大英图书馆珍宝展”,展出四位英国及爱尔兰文学家的手稿,包括拜伦勋爵、查尔斯·兰姆、奥斯卡·王尔德以及弗吉尼亚·伍尔夫。其中,拜伦的展柜最显眼,他的手稿密密麻麻写着英文,我瞥了一眼,一个字都看不懂。

木心钟情于拜伦。他说,人类文化至今,最强音是拜伦:反对权威,崇尚自由,绝对个人自由。

他也说过一些颇为肉麻的话:“我见拜伦,这位哥哥好像哪儿见过。精神血统就是这样。席勒,我总隔一层;雪莱,我视为邻家男孩;拜伦,我称为兄弟。”

我钟情于木心的“精神血统说”。世界上有许多大人物,文学家、思想家、艺术家等等,他们当中有你的“亲人”。你要试着去寻亲,寻找精神血统,每个人来龙去脉不一样,血统也不一样,找不到,一生茫然,找到后,用之不尽。

我至今记得,初读三岛由纪夫的《金阁寺》时,那种颤栗的兴奋感。当时我不知颤栗从何而来,现在知道了,用精神血统可解释。

五

看完所有的展览,我来到美术馆北端尽头,这里有个阶梯式图书馆。

进门要脱鞋,沿木质阶梯往下走,右手边整面墙都是书柜,逾百格之多。书柜上有六十二枚世界文豪的肖像、木心的几套出版书,还有《文学回忆录》提及的珍籍。

旧书藏在高处,正常人根本够不到,我只好在低处书柜里,取了一本弥尔顿的《失乐园》,坐在阶梯上,兀自看了起来。我的正前方,是一面巨大的落地窗,可瞭望外边日式风格的庭院。

也不知过了多久,窗外光线渐渐暗淡,傍晚来了,难怪我已辨认不清书上的字迹。

“离闭馆时间还有十五分钟。”耳边传来工作人员提醒的声音。

这时,进来两个长发的年轻女孩。她们各自就近拿了一本书,其中一人坐下,翻开书本,作阅读状,另一人为她拍照,待被拍者满意后,两人再互换角色。

我忽然想到木心在《青春短长》里写的,青春都有一份纯真、激情、向上、爱美的意境,亦即是罗曼蒂克的醇髓。

我合上书本,物归原位,穿好鞋,慢悠悠地,在闭馆前离开了木心美术馆。